Breve storia illustrata di Corigliano - Quarta parte -

Di Luigi De Luca - Disegni Claudia Pedace

Fonte: Il Serratore n. 7 maggio - giugno 1989 pp. 26,27,28 e 29

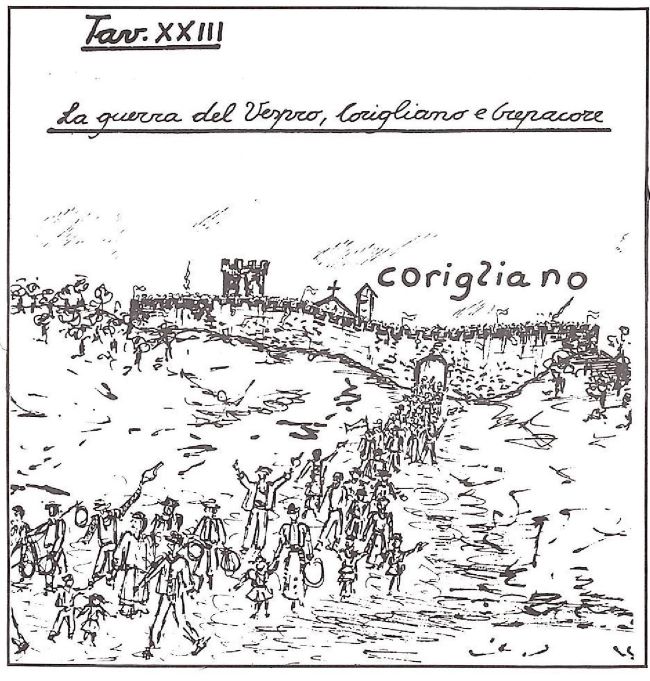

Tavola XVIII

La Calabria tra il 1200 e il 1300

Cronologia essenziale del periodo 1192 - 1294:

A) i re di Sicilia e/o di Napoli;

B) feudatari e amministratori di Corigliano.

A)

1190, Tancredi d'Altavilla, re di Napoli e di Sicilia

1194, Guglielmo III d'Altavilla, re di Napoli e di Sicilia

1194, Enrico I di Svevia, re di Napoli e di Sicilia

1197, Costanza (vedova di Enrico) in nome del figlio Federico

1198, Federico II di Svevia, re di Napoli e di Sicilia

1250, Corrado di Svevia, re di Napoli e di Sicilia

1254, Corradino di Svevia, re di Napoli e di Sicilia

1258, Manfredi di Svevia, re di Napoli e di Sicilia

1266, Carlo I d'Angiò (dal 1282 re di Napoli soltanto)

1285, Carlo II d'Angiò, lo Zoppo

B)

1192, Ruggero Sanseverino, conte di Corigliano

1202, Giacomo Sanseverino, conte di Corigliano

1240, Albiria d'Altavilla, vedova di Giacomo, "comitissa" di Corigliano

Dal 1242 al 1298 Corigliano è amministrata da ufficiali regi:

1242, Andrea Cicala, nobile genovese, capitano generale*

1246-1266, i giustizieri** di Calabria Citra (ufficiali con incarico per lo più annuale)

1266-1268 periodo di trapasso dagli Svevi agli Angioini.

1269, Giordano de l'Isle, cavaliere francese venuto al seguito di Carlo I

1284 e segg., forse Pietro Ruffo il Giovane, capitano generale* (e conte di Catanzaro).

* I capitani generali (2 per tutto il Regno) avevano il comando supremo delle forze armate oltre al potere amministrativo. Essi erano superiori ai giustizieri.

**Il giustiziere era una specie di prefetto, cioè un alto funzionario che governava un giùstizierato (o provincia). La Calabria era divisa in due giustizierati.

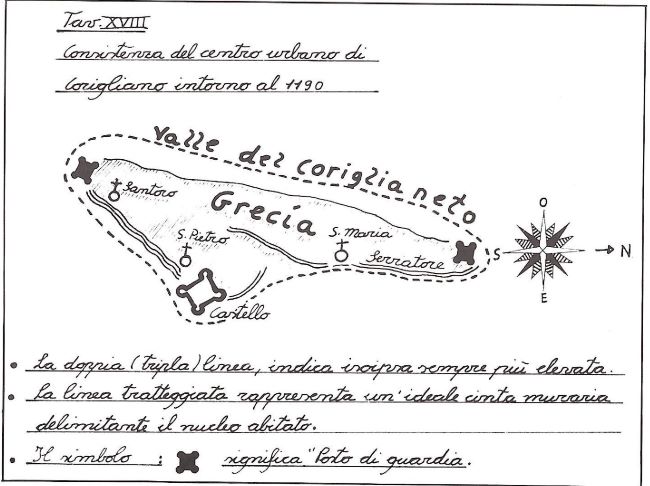

TAVOLA XIX

Crepacore e Labonia

Dalla metà del XII secolo, cessato il pericolo delle incursioni saracene, la lunga pace normanno-sveva e l'aumento della popolazione favoriscono il ritorno a nuova vita delle fasce pedemontane e, in parte, anche della collina prelitoranea. Villaggi e comunità di lavoro sorgono all'ombra dei centri più grossi e delle abbazie. Gli antichi casali di Crepacore e Labonia nacquero, appunto, sulla terra di cui era stato dotato il Patire al momento della sua fon dazione, in virtù della facoltà concessa al monastero di accogliere tutti gli uomini che voleva. I due villaggi erano situati probabilmente nella zona comprendente l'attuale bosco della Palombara sulla riva sinistra del Cino (a 15 Km. dalla foce), la contrada Castellace e i luoghi intorno al torrente Gennarito. I casali sono menzionati come appartenenti al Patire in un documento del 1198 di papa Innocenzo III. Non lontano da Labonia (sito più a monte di Crepacore) era una miniera argentifera, sfruttata particolarmente in epoca angioina. Oggi dei due antichi agglomerati urbani e della miniera restano soltanto i nomi che designano ufficialmente tre contrade di Corigliano: Crepacore, Bonia (dal greco boynia, cioé "monti") e Argentera .

TAVOLA XX

Gli Ebrei a Corigliano

Secondo una tradizione che fa capo al p. Giovanni Fiore (il frate minore del '600, autore dell'opera Della Calabria illustrata), gli Ebrei vennero a Corigliano nel 1200. In realtà le presenza di Ebrei nella zona tra Rossano e Bisignano risale a tempi molto più remoti. Pure, qualcosa di vero nell'indicazione del frate di Cropani c'è: si tratta del riferimento a un flusso immigratorio di Ebrei in Calabria che effettivamente ebbe luogo a partire dai primi del XIII secolo e che fu poi agevolato dalla favorevole legislazione di Federico Il (Costituzioni melfitane, 1231), il quale proseguiva così la politica tollerante dei re normanni. Gli Ebrei poterono, dappertutto, organizzarsi liberamente in quartieri detti giudecche a loro riservati. A Corigliaro un'antica porta, una via e un rione del centro storico ebbero il nome di Giudecca (oggi via Addolorata e sotto S. Maria). Sull'antica piazza di quel rione s'affacciavano le botteghe dei Giudei, i quali, oltre a esercitare l'usura e la farmacopea, commerciavano soprattutto in tessuti (ricordiamo il pannizzo) e lavoravano alla tinta dei panni. Avremo occasione di tornare sugli Ebrei. Qui vogliamo ancora rilevare la sopravvivenza (con perdita della originaria connotazione anti semitica) di qualche elemento della loro cultura e della loro civiltà nella nostra parlata e nei nostri usi. Nel dialetto coriglianese usiamo tuttora parole di origine ebraica o connesse, comunque, con l'ebraismo: salamina, cioé "salamandra" (animale diabolico, secondo una popolare credenza antisemitica); scinifenzia, ossia "rovina” distruzione" (con forte connotazione anti semitica: la scenopegia - da cui deriva il termine dialettale - era la festa ebraica dei Tabernacoli); gabbuliiare "prendere in giro; ingannare" (dall'ebraico QABBALA nel senso di "raggiro"). Nel dialetto e negli usi tradizionali di Corigliano era presente, fino a qualche decennio fa, 'u panattàsim ossia il "pane àzzimo" che, presso gli Ebrei, si prepara per la Pasqua.

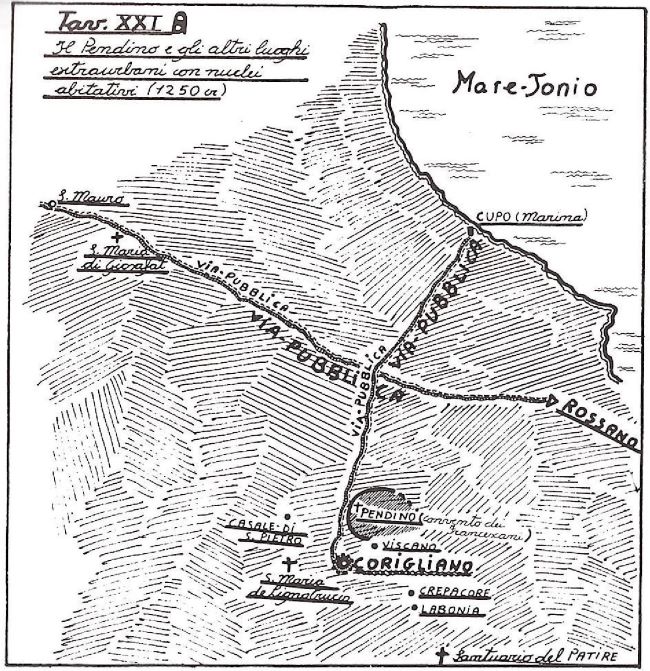

TAVOLA XXI A e XXI B

Il Pendino e i Francescani minori

La contrada Pendino, prossima al centro urbano (lato nord), sulla riva sinistra del Coriglianeto, è certamente uno dei luoghi più importanti nella storia del nostro paese; e per più ragioni. La prima di queste ragioni riguarda la storia della religiosità ( e anche della Chiesa) a Corigliano. Negli anni Venti del XIII secolo al Pendino avvenne il più antico insediamento coriglianese di un Ordine mendicante, ad opera di Pietro di S. Andrea di Faenza (discepolo di Francesco d'Assisi). Il cenobio coriglianese, come tutti gli altri conventi dei Francescani minori, godé di privilegi e, dal 1230, dell'uso dei beni (soprattutto terre) ricevuti in dono; fu perciò una comunità di lavoro e influì sulla organizzazione economica della zona. Sul versante più strettamente religioso, non si può fare a meno di ricordare che due dei Sette Martiri di Ceuta - sette francescani calabresi rimasti vittime della fede in Marocco nel 1227 - erano coriglianesi e avevano vestito il saio nel convento del Pendino: Leone Somma e Nicola Abenante. Essi, insieme con gli altri cinque, furono proclamati santi dal papa Leone X il 12 gennaio 1516 (la festa cade il 10 ottobre, giorno del loro martirio). Una seconda ragione che dà rilievo storico alla nostra contrada concerne la geografia storica. Fu probabilmente in conseguenza della presenza dei Francescani, oltre che della favorevole conformazione del luogo, che il Pendino venne ad assumere un'importanza particolare nella geografia del territorio. Fin dai tempi più antichi, esso fu eletto come luogo di traffici e di passaggio di quella che resterà la via di accesso al paese fino alla soglia del nostro secolo. Un'altra ragione, infine, riguarda l'economia. La nostra contrada, tra le più fertili di tutto il territorio comunale, fu destinata "da sempre" a colture di pregio, e precisamente ad aranceti. Per secoli il Pendino costituirà la "polpa" migliore della campagna coriglianese, quella che accenderà le cupidigie dei potenti locali e che incanterà i forestieri, da Leandro Alberti allo Swinburne.

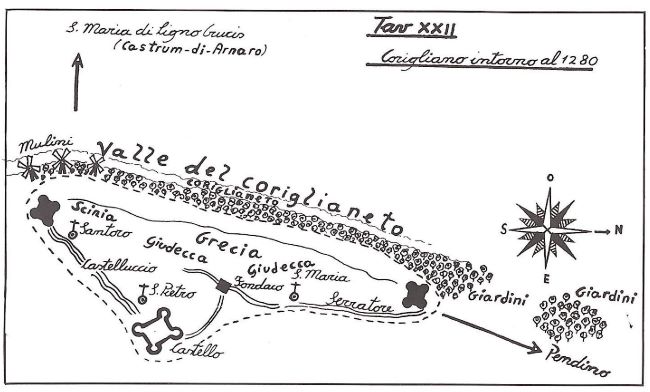

TAVOLA XXII

Corigliano intorno al 1280

Nel secolo XIII, e in particolare nell’età sveva, il regno di Sicilia, e quindi anche la Calabria, attraversano un lungo periodo di vita tranquilla e ordinata (periodo che, a parte il movimentato trapasso dagli Svevi agli Angioini, si interromperà nel 1282). Migliorano le condizioni generali di vita; vengono istituite fiere importanti; fioriscono l'agricoltura, il commercio (anche se ad opera di mercanti forestieri) e la produzione artigianale. Aumenta la quantità di terra messa a coltura, si ha una migliore utilizzazione del suolo. Comincia a estendersi la coltivazione degli agrumi e nascono quelli che nelle antiche carte sono detti jardeni, cioé agrumeti. In questo quadro di prosperità e operosità va vista anche la rapida crescita di borghi e villaggi. Corigliano, che secondo la tradizione in questo periodo (per la precisione nei primi decenni del secolo) accoglie una colonia di Ebrei e - fuori le mura - l'insediamento dei Francescani, vede infittirsi il suo abitato; gli spazi vuoti tra le contrade all'interno della mura si riducono sempre più; e all'esterno, se nel penepiano e nella pianura dominano ancora l'incolto, il bosco e la palude, nelle immediate adiacenze del borgo, a ridosso delle mura (ma anche dentro) si va formando a poco a poco la verde cornice dell'orto arborato, ove l'arancio si fa sempre più frequente: quella cornice che oggi si dilata a perdita d'occhio fino al mare, caratterizzando il nostro paesaggio infra-urbano. Dagli antichi registri delle tasse sappiamo che Corigliano nel 1276 (26 anni dopo la morte di Federico II) contava 3.714 abitanti, una popolazione senz'altro ragguardevole per quei tempi : si tratta di circa 800 fuochi, cioè case. Tra le famiglie più notevoli dell'epoca sono ricordate, oltre agli Abenante, i Tredinari, i Perroni, i Policastrelli, i Della Rocca. Per i nuclei abitativi extraurbani si veda la tav. XXI B. Ivi è segnata anche l'unità abitativa del Cupo (o marina di Corigliano) . Qui probabilmente esisteva una GRANATERIA (parola del latino medievale che vuol dire "deposito di grano") come lascia supporre un documento angioino del 1289 ove si parla di navi da carico che trasportavano frumento e orzo da Brindisi alla marina di Corigliano.

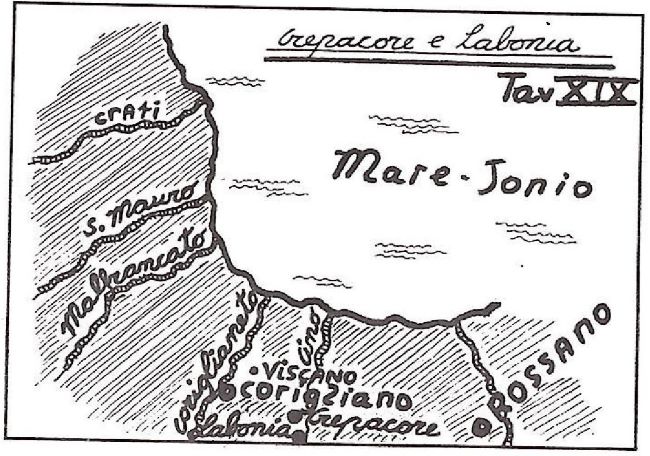

TAVOLA XXIII

La guerra del Vespro, Corigliano e Crepacore

Com'è noto, nel 1282 scoppiò a Palermo l'insurrezione del Vespro che portò alla cacciata dei Francesi dalla Sicilia e alla separazione dell'isola (che si elesse re Pietro d'Aragona) dal resto del reame di Napoli (che restò a Carlo I d'Angiò). Questo fatto provocò la cosiddetta guerra del Vespro, che durò - con qualche pausa - fino al 1302 e, fu combattuta soprattutto in Calabria con gravi conseguenze (devastazione e impoverimento) per la nostra regione. Nel corso di tale guerra operò, per gli Aragonesi, la feroce Compagnia Catalana degli almogaveri. Sul finire del 1290 essi saccheggiarono i villaggi delle nostre contrade, fra cui Crepacore . Gli abitanti del casale furono costretti a fuggire e a riparare tra le mura di Corigliano. E' da presumere che essi abbiano richiesto, per ragioni di sicurezza, di poter prolungare il loro soggiorno a Corigliano almeno fino al 1293 (anno in cui fu stipulato un armistizio fra Aragonesi e Angioini). Dopo l'armistizio, dovettero insorgere delle difficoltà (forse di ordine fiscale) riguardo alla questione del ritorno dei "crepacoresi" al loro casale. Certo è che il 2 giugno 1294 lo stesso re Carlo II scrisse al giustiziere di Val di Crati (il conte Ruggero Sangineto) perché intervenisse a pro' degli abitanti di Crepacore (nel senso di favorire il loro ritorno nel casale). La guerra del Vespro riprese nel 1296.