Breve storia illustrata di Corigliano - Quinta ed ultima parte -

Di Luigi De Luca - Disegni Claudia Pedace

Fonte: Il Serratore n. 8 settembre - ottobre 1989 pp. 32,33,34 e 35

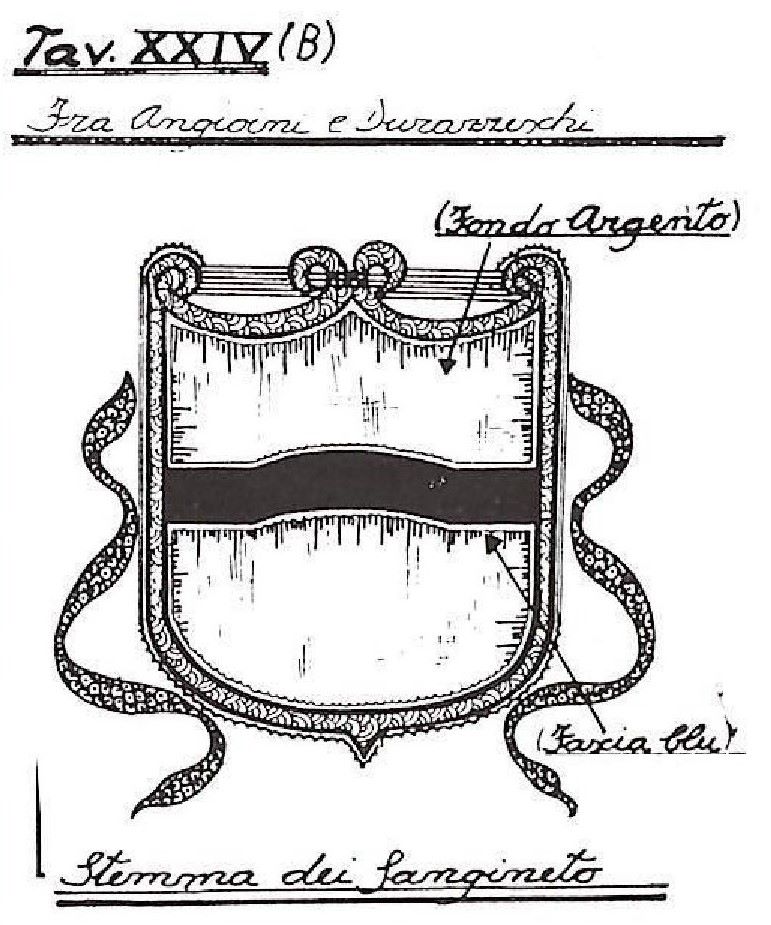

Tavola XXIV

FR A ANGIOINI E DURAZZESCHI

Cronologia essenziale del periodo 1299-1430

A) i re di Napoli

B) i feudatari di Corigliano

A)

1285, Carlo II d'Angiò lo Zoppo, re di Napoli

1309, Roberto d'Angiò il Saggio, re di Napoli

1343, Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli

1381, Carlo III di Durazzo, re di Napoli

1386, Luigi II d'Angiò, re di Napoli

1400, Ladislao di Durazzo, re di Napoli

1414, Giovanna II di Durazzo, regina di Napoli

B)

1299, Ruggero Sangineto, conte di Corigliano

1309, Gerardo Sangineto, conte di Corigliano

1314, Ruggero Sangineto il Giovane, conte di Corigliano

1339, Roberto Sanseverino, conte di Corigliano

1361, Filippo II Sangineto, conte di Corigliano

1377, Giovanni Sangineto, conte di Corigliano

1380, Venceslao Sanseverino, conte di Corigliano

1382, Giovanna Sanseverino Ruffo, contessa di Corigliano

1390, Carlo Ruffo, conte di Corigliano

1394, Ruggero IV Sanseverino, conte di Corigliano

1430, Antonio Sanseverino, conte di Corigliano

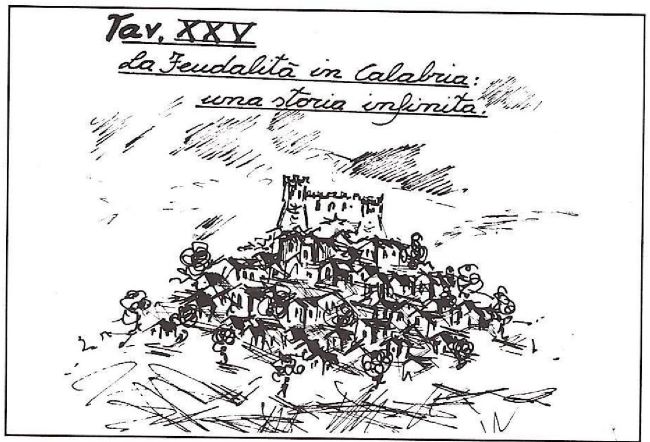

TAVOLA XXV

La Feudalità in Calabria: una storia infinita

E' questa l'epoca in cui nascono le differenze socio-economiche fra il Sud e il resto della penisola italiana: nella Calabria (come nel resto del Mezzogiorno) si consolida il potere dei feudatari, tanto più forti quanto più debole s'è fatta l 'autorità regia, e si verifica la massiccia penetrazione di mercanti centro-settentrionali e stranieri. Questi due fatti, impedendo praticamente il formarsi di una borghesia cittadina nel Meridione, hanno avuto come conseguenza il mancato o stentato sviluppo delle nostre regioni. Da allora, e fino a tempi recentissimi, la vita economica e sociale dei nostri paesi si è fondata sulla rendita (del latifondo) dei signori e sul connesso sfruttamento dei contadini. In generale, questa situazione si è perpetuata in maniera più rilevata nei centri dove più continua e più salda è stata la condizione feudale. Non è, quindi, sfuggita a questo "destino" storico Corigliano, dove la tradizione feudale è stata quasi ininterrotta e dove lo stesso castello ha finito col rappresentare, per il visitatore meno corrivo alle evasioni romantiche, il simbolo fisico dell'oppressiva presenza del barone o dei suoi agenti. Se ci si pone nell'ottica dei tempi "lunghi", si vedrà come, nella infinita storia di immobilismo che ha caratterizzato il nostro non meno che tantissimi altri paesi, alcune opportunità di miglioramento si siano dissolte al pari di effimere scie su una superficie paludosa: per esempio, la pur stimolante presenza di una piccola comunità ebraica (attiva fra il 1200 e il 1500) e, nel Settecento, l'interessante tentativo di produzione industriale della liquirizia. Ma a quel "destino" non sono sfuggiti, almeno nel quadro evolutivo generale del Sud, neppure centri ben più importanti, come Rossano, dove pure la più che millenaria presenza episcopale unitamente a quella di un'antica ristretta ma vivace (e non di rado illuminata) aristocrazia, nonché una buona anche se discontinua tradizione di città demaniale, hanno fatto spesso da efficace antidoto al "sonno" indotto dal sistema feudale.

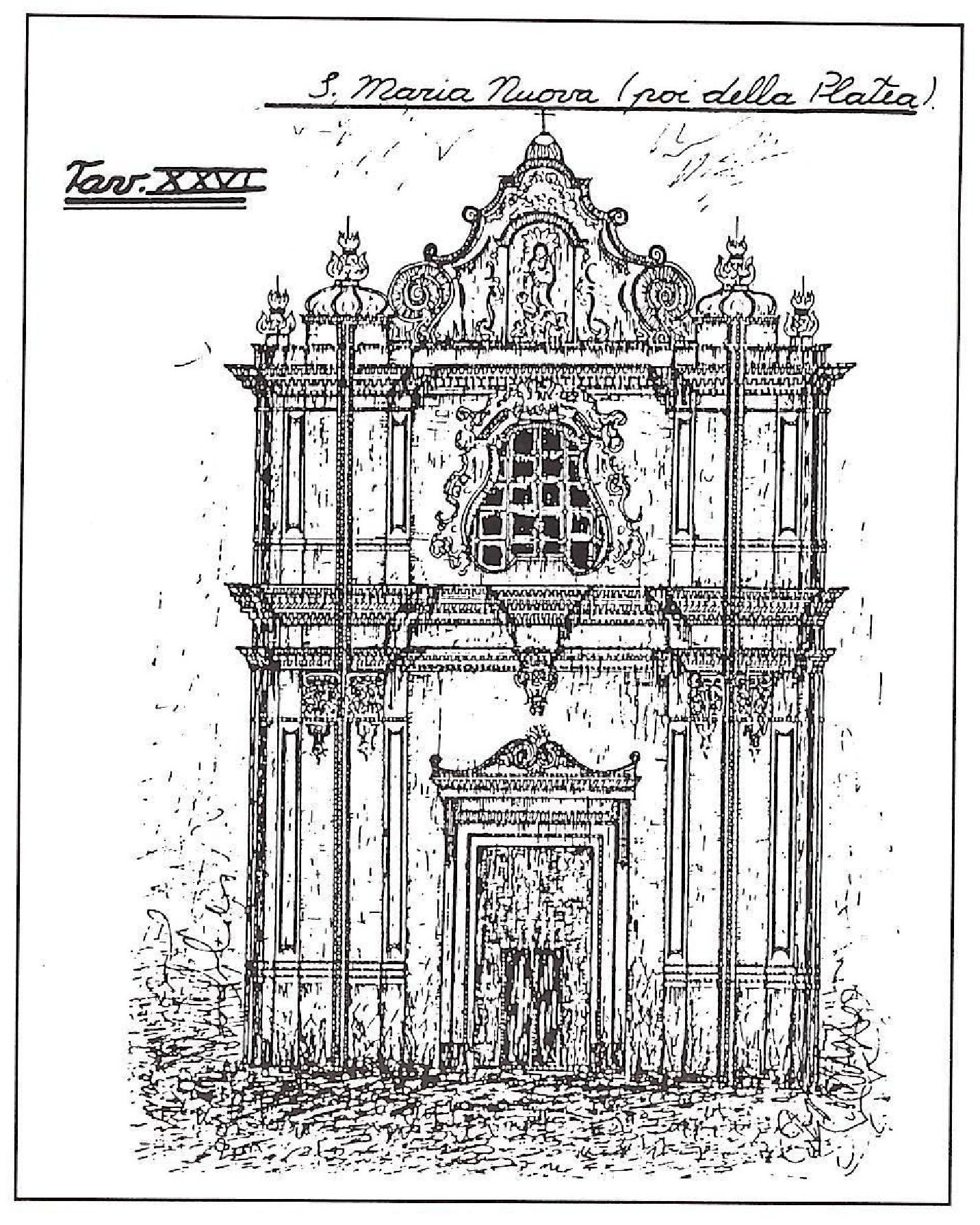

TAVOLA XXVI

S. Maria Nuova

I feudatari, piccoli e grandi, specie dietro l'esempio del re Roberto d'Angiò, imitandosi l'un l'altro, spendevano la maggior parte della loro ricchezza in opere militari (castelli, torri), in costruzioni di carattere religioso (chiese, cappelle) e in opere d'arte. In Calabria si segnalarono per il loro mecenatismo, in quest'epoca, i Sangineto, signori di Altomonte. E ad un Sangineto (Ruggero il Giovane) si riferisce la più antica notizia, a noi pervenuta, concernente la committenza di una chiesa a Corigliano nel 1329. Si tratta di un "breve" pontificio che concede indulgenza a coloro che visitano la "chiesa della Beata Maria Nuova di Corigliano, edificata da Ruggero, conte di Corigliano". Quel "nuova" fa pensare ad una preesistente S. Maria "vecchia"; così, quell'edificata fa supporre una nuova costruzione e non, per esempio, un semplice ampliamento. Può darsi che, allora, la chiesa nuova sorse al livello (stradale) di quella attuale, mentre la primitiva costruzione era sita sotto quella ruggeriana. Non è certo un caso se di lì a poco S. Maria Nuova sarà detta S. Maria della Plantea (cioè della Piazza).

TAVOLA XXVII

Il castello diventa anche residenza signorile

Si può ritenere che i feudatari di Corigliano abbiano cominciato a risiedere (certo periodicamente o saltuariamente) nel nostro paese con Roberto Sanseverino, conte dal 1339 al 1361. A lui, infatti, fu dovuto un intervento trasformativo sul castello, che da un lato fece assumere all'edificio "l'aspetto tipico dell'architettura fortificata in epoca angioina, prima delle modifiche successive" (L. Santoro) e dall'altro servì ad adattare parte del castello a dimora signorile. Prima di questo intervento, il nostro castello era sì un'opera fortificata, ma di modesta consistenza, bastevole alla piccola emergenza, inadatta a sostenere assedi; e perciò, di scarsa importanza strategica (esso non figura in alcuno degli elenchi dei castelli del primo periodo angioino). Nel castello di Corigliano, trasformato ed ingrandito dal conte Roberto, secondo la tradizione locale, sarebbe nato, nel 1354, da Lodovico di Durazzo e da Margherita Sanseverino (figlia di Roberto), Carlo, che nel 1381 diventerà re di Napoli col nome di Carlo III.

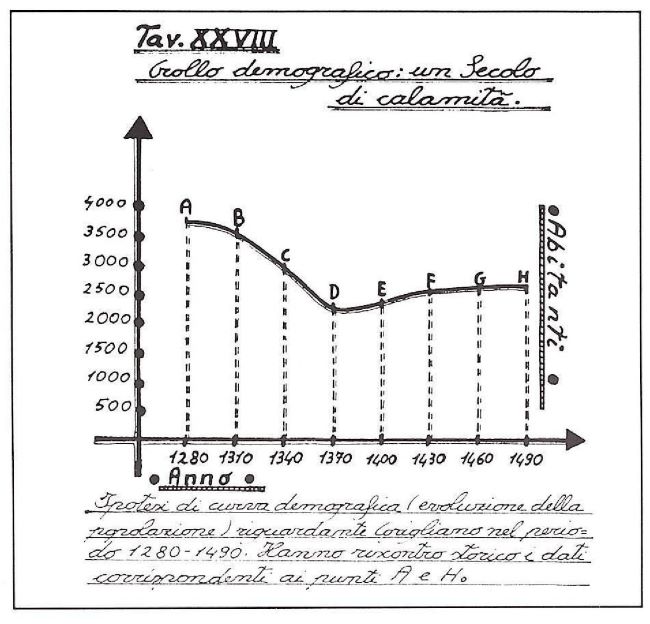

TAVOLA XXVIII

Crollo demografico: un secolo di calamità

Al sec. XIV (1300-1400) gli storici registrano una gravissima diminuzione della popolazione (un vero e proprio crollo) che interessò tutta l'Europa. Carestie ed epidemie si succedettero a catena, fomentandosi a vicenda, dappertutto; ma tristemente famose sono restate nella memoria storica la grande fame del 1315 e la terribile peste nera del 1348. Città, villaggi, campagne si spopolarono. Un terzo della popolazione europea fu sterminato. Dovrà trascorrere un altro secolo prima che si verifichi una ripresa demografica. Quanto poté accadere, per es., in un piccolo centro come Corigliano può desumersi chiaramente dai seguenti dati comparativi:

1280 ca. 1496

(dopo 2 secoli)

fuochi 800 ca. fuochi 535

abitanti 3700 c. abitanti 2400 c.

Allo squallido quadro di una Calabria afflitta da miseria, malattie e morte, bisogna aggiungere anche i torbidi e le devastazioni accaduti nel corso delle guerre e guerriglie di nastiche fra Angioini e Durazzeschi. Anche il castello di Corigliano dovette subire un assedio. "Durante la guerra tra re Carlo III di Durazzo e il pretendente Luigi II d'Angiò, nel 1382, il fortilizio respinse i reiterati assalti della fazione angioina capeggiata dal ribelle e traditore Venceslao Sanseverino" (Grillo). Precisiamo che Venceslao Sanseverino, già conte di Corigliano dal 1380 al 1382, per la sua ostilità ai durazzeschi, era stato privato di tutti i suoi beni proprio da Carlo III.

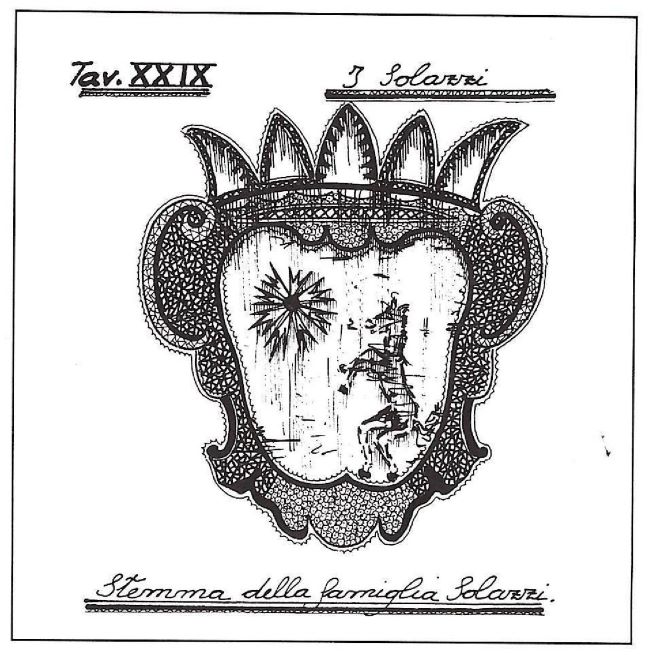

TAVOLA XXIX

I Solazzi

Sul finire di questo periodo - precisamente intorno al 1420 - fa la sua prima comparsa in Corigliano, secondo il nostro storico G. Amato, la famiglia Solazzi, nel suo capostipite Baldassarre. Si tratta di una casata che, nei secoli successivi, acquisterà, nella storia cittadina, importanza sempre maggiore sia sul piano sociale (mediante una calcolata politica matrimoniale) sia sul piano economico (per questo rispetto i Solazzi saranno secondi solo ai feudatari).